3月24号晚上,我院在24-206教室成功开展以“基于认知语义视角的汉语语法教学研究”为题的专家讲座活动。本次讲座由南开大学卢福波教授主讲。孙春颖副院长担任主持人,并作总结发言。我院师生踊跃参与。

卢福波,南开大学教授,博士,博士生导师,世界汉语教学学会常务理事,世界汉语教学学会语言理论与语言教育研究分会秘书长,天津市汉语国际教育研究会副会长,《南开语言学刊》编委。主要研究领域为国际汉语教学语法研究、相关语义、语用研究,以及国际汉语教学研究。曾获国家汉办颁发“全国对外汉语教学优秀教师奖”。著有《对外汉语教学实用语法》《汉语语法教学理论与方法》《对外汉语教学语法研究》《汉语语法点教学案例研究》《对外汉语常用词语对比例释》等多部著作,主编《会通汉语》系列教材和《会通汉语精编版》系列教材,发表相关学术论文50余篇。

讲座伊始,卢福波教授以认知语义为引, “人类的语言世界都是人类对现实生活的感知而得到的印象图式,感知方式不同,所得到的印象图式就会有所区别”。同样,语言不同对世界的认知也会有所不同。汉语具有临摹性的思维方式。汉字是对世界认识的模拟,因此编码时,会对事物的选择搭配、结构关系、语句表达产生直接的具体影响。卢福波教授从三个方面来谈汉语的这种影响和作用。

第一个方面,卢福波教授从“汉语语义对于选择搭配关系的制约”这个角度,从讨论实例的问题出发。卢教授选择了三个量词:副、双、对来举例介绍,这三个量词对事物进行选择搭配的时候,具有比较严格的规定,一般不能交叉使用。

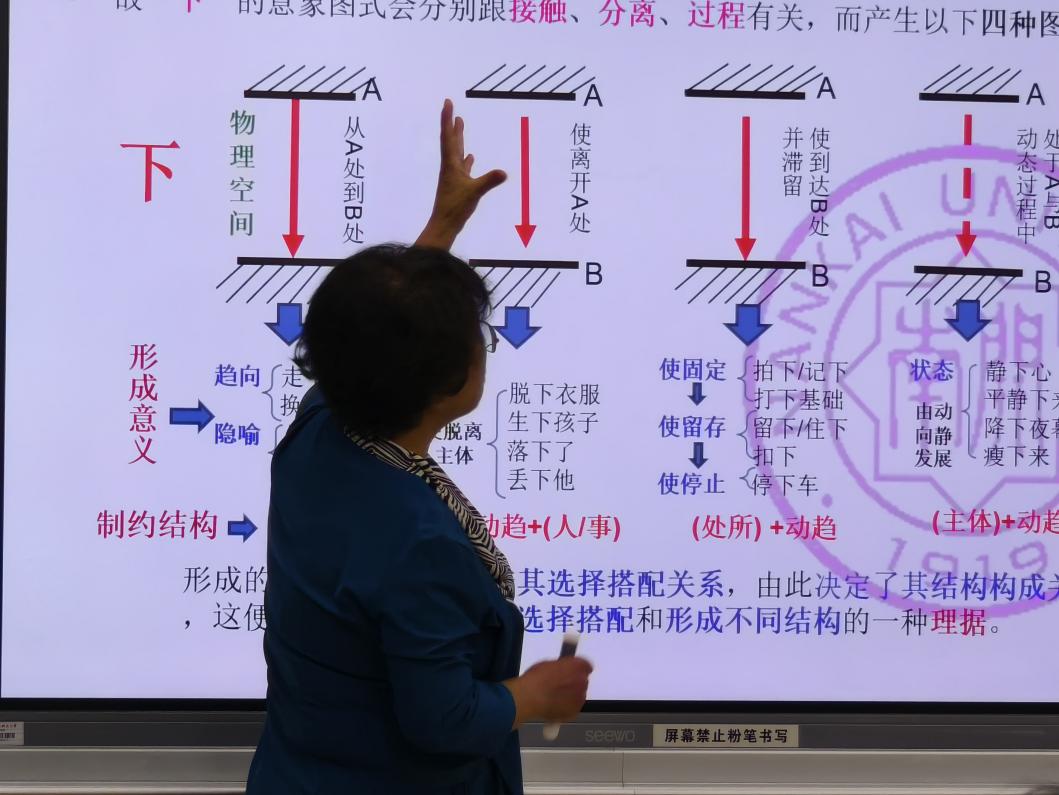

第二方面,卢福波教授以汉语趋向动词“下”和介词“随着”为例,论述了汉语语义对于语句结构构成关系的制约。卢教授认为汉语趋向动词会把具体的认识延伸至所有有相似特征的现象及领域里,造成学习者认知和理解上的困难。因此为避免学习者发生偏误,汉语教学中不能只关注词语的一般概念义,必须注意其内含的语义特征以及深层的引申、隐喻等具体意义。

第三方面,卢教授通过汉语与英语、日语的对比,揭示汉语的特点,在自然表述中,汉语语序明显受到说话人视觉与空间接触的扫描方式的影响,按照扫描到的客观事物的自然顺序来排列语句顺序,其间隐含了汉语语句和信息排列的基本规则,从而进一步论述了汉语语义对于语句表达选择关系的制约,之后具体以“把”字句为例讲述了句法结构和传信结构的关系。

最后,卢教授总结本次讲座的核心问题就是汉语语法教学中,从学生的偏误出发,确立教学视角。我们要教给学习者的是如何理解汉语、经济地学会并使用汉语,那就要遵循汉语的特点,利用汉语特点的长处,去培养学习者的汉语思维方式,引导他们利用汉语的思维模式去观察事物,理解汉语的构成关系和机制,这样才能更好地运用汉语,提高汉语学习的效率与质量。

临近讲座结束,与会师生与卢教授积极互动。多位老师和来自不同班级和专业的同学结合讲座主题及各自领域的研究内容提出了不同的问题,卢福波教授分别做出耐心的解释和深刻的回答,并与他们交流研究方法,为大家提供了更为广阔的思路。

编辑:应奕名